開発者が語るαの真価II

相乗効果で生まれる、圧倒的な解像感

写真家を魅了する広角描写と解像力を誇るDistagon T* 24mm F2 ZA SSM。そのレンズの描写性能を、

α99の35mmフルサイズCMOSセンサーが、画面の隅々までシャープに、かつ高コントラストに結像させる。

このカールツァイスレンズとα99の相乗効果が生み出す、その圧倒的な解像感の秘密に迫る。

Distagonのシャープな解像力は、α99によってさらに先鋭化されていた

カールツァイスレンズとは、レンズの設計段階から他社に負けない光学性能を備えることが大前提です。極限までコントラストを追求し、シャープネスを高める、そのカールツァイス本来の思想は変わりません。その上で、Distagon T* 24mm F2 ZA SSM(以下Distagon)は、24mmという使いやすい画角と明るさを備えたレンズとして企画しました。(白石)

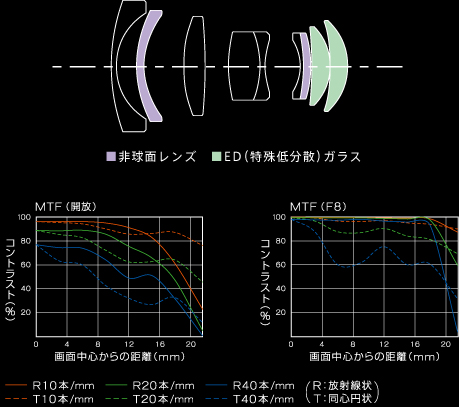

このDistagonは、これまでのツァイスレンズの設計を刷新するところから着手しました。設計のポイントのひとつとして、非球面レンズを前側と後ろ側に2枚入れていることです。片方だけではなく両方に入れることが重要で、前のレンズが像面湾曲を補正し、後ろのレンズがF2という明るさを実現させています。2つの非球面レンズの役割を分担させることで、像面の平坦性とF2の明るさを両立させています。もうひとつのポイントとしては、2枚のEDガラスを使うことで、周辺に発生するコマ収差を抑えています。この贅沢なレンズ構成が、周辺まで極めてシャープな高い解像感を生んでいます。(大竹)

レンズの持つ解像力を写真に写しこむキーとなるデバイスが、まさにα99に新しく搭載された多点分離光学ローパスフィルターです。レンズが持つ性能を正確に発揮させつつ、パフォーマンスをさらに拡張するためにこのローパスフィルターは開発されました。もちろんローパスレスで解像感を高めるという手法もありますが、そもそもローパスフィルターを付ける理由は、偽色やモアレを防ぐため。単に解像感を求めてローパスレスにするだけでは、撮影シーンによっては偽色が出てきてしまいます。たとえばビルなどの細部だったり、発生する場所はさまざまですが、解像感と引き換えに画質劣化をどこかに引き起こしてしまうのです。(漆戸)

解像感を高めるアプローチは、いろいろあると思います。ただ我々は今までの性能を落とすことなく、新たに解像感を高める技術にトライしました。そこで選んだのが、この多点分離方式です。まず前提として、偽色を抑えるためには、像をぼかす必要があります。新しいローパスフィルターでは多点分離によって分離光の点像の強度(像のぼかし径)を精密にコントロールしています。そうすることで従来のローパスフィルターのように偽色を抑えつつ、レンズの解像性能をぎりぎりまで引き出しています。ただそこに行き着くまでに、何度もトライアンドエラーを繰り返して、ようやくその2つの性能のバランスがとれる絶妙な分離パターンを見出すことができました。(花田)

もちろんそれだけではありません。高性能信号処理LSIであるBIONZにおいては、「エリア分割ノイズリダクション」によって、被写体の特徴を細かく分類し、それが平面なのかエッジ部分なのか、細かい柄を持ったテクスチャー部分なのか判断しています。そのなかで、強くノイズ処理をすべき場所はしつつ、同時にシャープネス処理もかけているんですね。単純にノイズリダクションと言っていますが、実際にはノイズを消すだけじゃなくて、先鋭化すべきところを判断してシャープネス処理を行っています。このノイズリダクション処理が、解像感の甘くなりがちな高感度域でも、Distagonの解像力を再現しています。(花田)

ツァイスレンズの味をそのまま生かすために、1本1本チューニングされている

先ほどもお話ししたように、ツァイスレンズとして光学性能を求めるのはもちろんですが、我々は普段使いもできる使いやすい画角、より明るいという万能に近い性能を目指してこのレンズを企画しました。ただ設計を進める段階でレンズの明るさを追求していくと、かなり大きなレンズになってしまいます。でも、普段使いを考えるとそのサイズは現実的ではありませんでした。そのため、サイズと光学性能が最大限のパフォーマンスを発揮する、F2という仕様を選択しました。(白石)

それから、広角レンズは基本的にピント合わせをすると像面湾曲の変動がどうしても起こります。その収差を抑えるために、一般的にはフローティングフォーカスを使うのですが、このレンズでは一番前のレンズを動かさないように、インターナルフォーカスを採用しています。それは、このDistagonを遠いところだけでなく、近いところまで撮れるように最短撮影距離をより短くするためです。近くの被写体を撮りたいときに、一番前のレンズが動いてしまうと距離が合わせにくくなりますから。インターナルフォーカスによって、マクロ撮影にも使用できるようにしたのが、このレンズのもうひとつのこだわりです。(大竹)

また、F2にしたことで、コマ収差の色づきを抑えるために、EDガラスを入れています。通常広角レンズにEDガラスを入れると「なぜ」と思われるかたも多いのですが、画面周辺の色づきを抑えるために入れています。ただ、大口径比の広角レンズのため、どうしても少し色が残ってしまうのですが、α99には収差補正機能があるので、レンズのパフォーマンスをさらに上げることができます。(大竹)

レンズの収差補正機能と聞くと、レンズの味まで失われてしまうのではと思われる方もおられるかもしれませんが、そのレンズの品位や性能を損なうことのない範囲での補正に留めています。実際に、α99にツァイスレンズを一本一本つけて検証し、決してレンズの持ち味を消さないように最適な収差の補正をかけています。周辺光量の低下にしても画面全体を補正するのではなく、レンズごとの特性や絞り値、ズームのポジションに応じて光量低下が目立つ部分だけに限定しています。こうすることで、補正を加えてもレンズが持つ独特の味をしっかり生かすようにしました。(花田)

補正という観点で、「Dレンジオプティマイザー」についても触れておきたいです。α99のフラッグシップモデルとしての位置づけとそれをお求めになるお客様を踏まえて、この自動階調補正についても見直しています。具体的には従来よりも補正を適用するシーンや補正量自体をより精密に想定し、α99ユーザー向けにその最適化を図っています。(花田)

光学系を追求した上でのデジタル化がなされている

レンズから入ってくる情報がイメージセンサーでとらえる段階でどれくらいシャープか、どれだけ映像の先鋭さを損なわずに光をイメージセンサーに届けることができるかというところが一番重要です。だからこそ、イメージセンサーにきちっとした情報を残すために、Distagonのようにキレのあるレンズはもちろんのこと、多点分離光学ローパスフィルターなどの光学系が非常に大事なデバイスとなってきますね。(花田)

ソニーというとデジタルのイメージがあると思うのですが、光学的なアナログ部分も確実に押さえるようにしています。そのひとつの解答がレンズ群であり、多点分離光学ローパスフィルターです。写真の多くの部分は光学系で決まってしまいますから、デジタル的な処理をするにしても、しっかりと光学部分を抑えることは必須条件です。デジタルと言いつつ、アナログの部分についても突き詰めて設計されているα99は、ツァイスレンズのいい光をそのまま受け止めて、さらに解像感を引き出してくれると断言できます。(漆戸)

Sonnar 135mmやPlanar 85mmを使用して撮影する場合、これを撮ろうという風に被写体を決めてレンズを選ぶことが多いと思います。それに対してこのDistagonは、持ち出しやすく、近くから遠くまで撮れる万能レンズ。四六時中いつでも付けて、日常の何気ないシーンから旅先で本格的に撮るときまで、すべてにおいて高品質な描写ができます。α99はその描写の魅力を余すところなく引き出してくれるはずです。α99にDistagonを普段からつけて、最高の瞬間を、常に最高な描写でとらえてもらえたらと思います。(白石)