想像力を刺激し続ける作品をつくっていく。 そこで果たすαシリーズの役割とは。 写真作家 高倉 大輔 氏

一枚の作品に収められた数多の人々は、よくよく見るとみな同一人物だ。緻密に計算された構図とポージング。そして、個々に紡がれるオリジナルのストーリーが見るひとの想像力を刺激する。国内外で高い評価を得てきた写真作家 高倉大輔氏。多くの作品をα7Rシリーズで撮り下ろしているという高倉氏に作品づくりにかける思い、そのときにカメラが果たす役割、魅力について語ってもらった。

高倉 大輔 / 写真作家 1980年生まれ。立教大学法学部卒。TEZUKAYAMA GALLERY所属。大学卒業後、装幀デザイン事務所で働きながら演劇活動をした後、写真作家として活動を始める。2013年の「御苗場vol.13 関西」でTEZUKAYAMA GALLERY 松尾良一賞を受賞後、LensCuture Visual Storytelling Awards 2014ではファイナリスト選出、2015年のfotofever(パリ)には出展するとともに作品がメインビジュアルに選ばれた。その後も”Young Portfolio 2015”、”2020 Critical mass TOP50”選出など評価を得る。 作家のバックボーンである演劇的な手法を使用し、人の多面性や可能性、選ばれなかった物語を語る代表シリーズ”monodramatic”や人の感情をテーマにした”loose polyhedron”、自身の結婚からインスピレーションを受け、ミケランジェロのピエタをモチーフにした”loop pieta”などがある。 https://www.casane.jp

被写体自身のエピソードから 一枚の画を構築していく

――ひとりの人物がさまざまなポージングをして配置され、個性的な写真世界が構築されていく「monodramatic」は、高倉さんの代表作といえます。そもそも「monodramatic」とはどういう意味なのでしょうか?

「monodrama」(ひとり芝居)と「dramatic」(劇的な)を組み合わせた造語です。元々自分が演劇をやっていたことから、それを作品に生かせないかとひとり芝居をモチーフにつくり始めた作品シリーズです。写真の中では“自分同士”で会話をしたり、コミュニケーションを取っています。個人の中には様々な側面の自分がいて、常にその中でのコミュニケーションから選択された自分が今ここにいる自分であるという考えをもとに、人が持つ多次元性やその可能性を表現しています。

――人物の仕草や表情も多彩で興味深いのですが、加えてロケーションが多岐にわたるのも面白いところですね。

被写体は主に役者さんにお願いしているのですが、事前に必ず時間を取って話を伺い、どんな世界観で表現していくかをいっしょに考えます。具体的には、今起こっている事柄やエピソードを伺い、それらをベースに画をつくり上げます。画面上では、ひとりの役者さんがさまざまな物語を展開しています。これは話を伺う中で出てきた個々の事柄を、写真の中に挿入しているんです。演劇をつくるように、事前の話し合いをもとに考えたイメージに沿って演出をつけながら撮影をしています。「あちらにいるこういう状態の自分とこんな会話をしてください」といった感じに。そうしながら、ひとつひとつの画を組み立てていきます。 ※高倉大輔さんの作品づくりの現場は以下のURLでもご覧いただけます。 https://phat-ext.com/story/daisuke_takakura/

わたしがつくる必然性のある作品とは何か 常に模索し、探し続ける

――高倉さんも写真をはじめる前は演劇をされていたんですよね。「monodramatic」では、こうした自身の経験や思いが少なからず関わっているのでしょうか?

作品をつくるとき、わたしが意識しているのは“必然性”です。“自分がつくる必然性のある写真は何なのか”ということを、常々考えながら作品づくりをしています。写真をはじめたばかりの頃は、スナップを主に撮っていたのですが、しっくりくる作品がつくれなかった。わたしが撮る必然性を感じられなかったのかもしれません。 わたしのバックボーンには演劇があって、周りに演者の知り合いもたくさんいました。以前から演劇的な作品はつくりたいという思いはあったのですが、例えば舞台や衣装、演者を用意しセットアップして撮るというのは、個人ではなかなか難しかった。そんな中で思い浮かんだのがひとり芝居です。これだったらできるかもしれないと。それでも、最初は合成してつくり上げる写真が作品として受け入れられるのか不安でした。作品が完成しても、なかなか発表できなかったほどです。見てくださる方々の評価を聞きながら、これでいいのだと思えるようになっていきました。

――被写体が役者さんというのも高倉さんのこだわりですね。

演じる側として演劇をやっていた経験もあって、演じる方々に対しては常に尊敬の思いがあります。役者さんは何もない舞台上に観る人も巻き込んだひとつの世界を立ち上げることができます。その想像力が本当にすごいなと思うんです。 これらのシリーズでは俳優さんやコンテンポラリーダンスといった身体表現をされている方々に被写体をお願いしています。ひとりで何役も表現してもらうには、“向こう側の自分”を想像できないと、作品が成立しません。普段から演じることに慣れていて、訓練をされている方々の力をお借りしながら撮影しています。 それから、とくに舞台演劇は作品として残る機会が少ない。もちろん映像として記録して残すことはできるのですが、作品としてしっかり演じる方々を留めたいという思いもあって、役者さんたちといっしょに作品づくりをしています。

撮ることだけに集中できる 道具としてのカメラであることが理想

――作品づくりではα7R IIIを利用しているそうですね。αシリーズの魅力についてお伺いできますか?

少しそっけない言い方かもしれませんが、わたしにとってカメラは写真を撮るための道具のひとつ。撮影現場では考えることがたくさんあるので、機材のことに捉われず撮影だけに集中したいんです。手に馴染み、まるで体の延長線上にあるような、そんなカメラがいい。αシリーズは撮りたいものがしっかり思い通りに撮れる。α7R IIIに関して言えば、そのコンパクトさや解像度の高さ、階調の豊かさなど、余計な心配をせずに安心して撮影に集中できる。わたしにとっては理想的な道具と言えます。

αシリーズとの出会いは、旧ソニービルにあったソニーイメージングギャラリーで個展をさせていただいた際にα7R IIをお借りしたことからはじまります。フルサイズながら、とにかくコンパクトで軽いことに感動しました。高画素だったこともポイントでした。わたしの作品は大きく引き伸ばすことも多いので助かります。高画素というのは、プリントサイズの選択肢が広がるということでもありますよね。シンプルに言えば、とてもよく写る、安心して撮影できる、というのがいいところだと思っています。

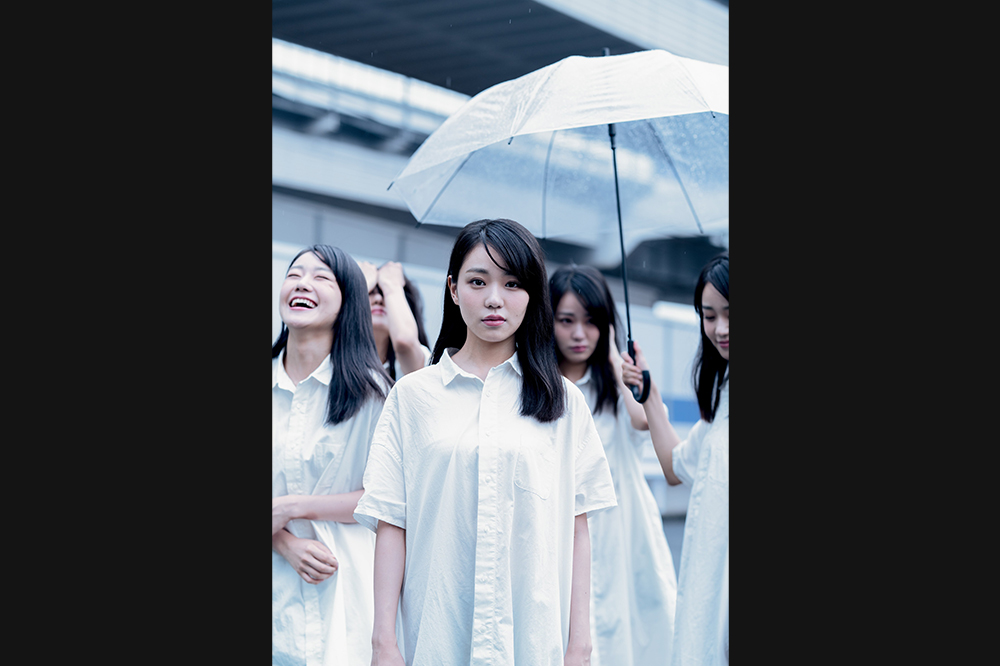

――現在、渋谷駅近くで行われている「渋谷二丁目アートプロジェクト」でも作品を展示されていますね(2022年9月終了予定)。これも壁一面を覆う大きなプリント作品になっています。写真の中で撮影に使われている場所と、展示されている場所が同じなのが面白いですね。

あの作品もα7R IIIで撮影しています。こんなに小さなカメラからここまでの大伸ばしのプリントができるのですから驚きです。

「渋谷二丁目アートプロジェクト」における展示作品。中央右の人物だけヒールの高い靴を履いている。さまざまな価値観を受け入れながら、街はその姿を変えていく。変化し続ける渋谷というシンボリックな街を舞台に、さまざまなわたしたちの姿がそこに投影されているようだ。「ひとが移り変われば、都市もまた移り変わっていく」と高倉さん。

自分の身に起きたこと 実感のあることを作品にしたい

――αシリーズを使っていて、ほかに気に入っているところなどはありますか?

まずAF性能の良さには目を見張ります。本当にストレスがありません。合わせたい場所へ正確に、そしてスピーディーにピントを合わせてくれます。とくに純正レンズとの組み合わせがいいです。非常に精緻なピント合わせを実現してくれます。 それから手ブレ補正機能も優秀だと思います。高画素だと手ブレも気になるところですが、このカメラであれば安心です。わたしは作品づくりで三脚を使うことが多いのですが、むしろ、手持ちでどんどん写真を撮りたくなるほどです。日々の何気ない写真が作品になり得るクオリティで撮影できると思うと、カメラを持って街を歩く視点も変わりとても楽しいですね。

――新しい作品という話がありましたが、高倉さんの作品には他にも感情のバランスチャートに基づいて撮影された「loose polyhedron」や、ミケランジェロによるピエタ像をモチーフにした「loop pieta」などがあります。こうした作品づくりの発想はどこから生まれてくるのでしょうか。

“喜怒哀楽”に“素”を加えた5つの感情をチャートにし、それをレンズからの距離に置き換えた作品。パラメーターの高い感情ほど、レンズからの距離が縮まりピントが合っていく。

ピエタ像をモチーフに、被写体が被写体自身を抱きかかえている作品。「同じ見た目というのは、同じ血が流れているということ。そう考えると、親が子どもを抱き上げているようにも見えますし、自分が死にゆく親を抱き支えているようにも見えてきます。円環していく血脈をテーマにした作品です。」と高倉さん。 先ほどもお話ししたように、わたしにとって作品づくりに欠かせないのは撮る必然性です。自分の身に起きていることだとか、実感のあることを作品にしたいという思いは常に持っていて、模索しています。 例えば、「loop pieta」は自分が結婚し、家族との関係が変化していく中で、家族にまつわることを作品にしたいなという思いがベースにあって作品に繋がっていきました。同時期につくっていたものに「vein」という作品があるのですが、「loop pieta」が家族に目を向けたものだとしたら、こちらは自分自身に目を向けた作品です。わたしの実家の庭の植物や風景などが被写体になっています。“自分のもの”として体験している場所、血の通う場所を写すことで、自分自身の内生的な部分を作品にできたらと思ってつくりました。

――今後に向けてどんな作品をつくっていきたいですか?

SNSなどが台頭し、以前は聞こえてこなかったような情報や小さな声が飛び込んでくるようになり、より個人の想像力を働かせることが必要な時代になったと感じます。そうした中で、想像力を働かせることで見えてくるものへの関心を持っていただけたり、そんな想像力自体を刺激できるような作品をつくれたらなと思っています。

――最後になりますが、作品づくりに欠かせないカメラについて、今後期待することは何かありますか?

カメラは長く平面を写すものとして存在していましたが、最近では360度撮れたり3Dスキャンができるなど、視点や角度を変えて今まで見えなかったものを撮ることができるカメラが増えていますよね。そんなユニークなカメラが今後も出てくるとしたら、それは楽しみです。 αシリーズについて言えば、やはり動画機能の進化に注目したいです。動画は連続した時間をそのまま捉えるため、写真とはまったく異なる表現になる。表現という意味では静止画の写真だけにこだわっているわけではなく、作品としての動画にももちろん可能性を感じています。いざというときに、動画も静止画もしっかり撮れるというのは作品づくりのパートナーとしての信頼感がやはり違いますね。

記事で紹介された商品はこちら

-

デジタル一眼カメラα7R III※

詳しく見る -

デジタル一眼カメラ α7R Ⅱ

詳しく見る -

デジタル一眼カメラα

[Eマウント]用レンズ FE 85mm F1.4 GM詳しく見る

※この記事で使用されているモデルはILCE-7RM3ですが、生産が完了したため、現行モデルのILCE-7RM3Aにリンクします

ワンクリックアンケートにご協力ください

αUniverseの公式Facebookページに「いいね!」をすると最新記事の情報を随時お知らせします。

![テレビ ブラビア[個人向け]](https://www.sony.jp/share5/images/home/products/bravia.jpg)

![業務用ディスプレイ・テレビ[法人向け] ブラビア®](https://www.sony.jp/share5/images/home/products/bravia_biz.jpg?v=20180319)

![[法人向け] パーソナルオーディオ](https://www.sony.jp/share5/images/home/products/personal_audio_biz.jpg)

![[法人向け]カメラ](https://www.sony.jp/share5/images/home/products/camera_biz.jpg)

![[法人向け] Xperia™ スマートフォン](https://www.sony.jp/share5/images/home/products/xperia-biz.jpg)

![[法人向け] aibo](https://www.sony.jp/share5/images/home/products/aibo_biz.jpg)

![業務用ディスプレイ・テレビ[法人向け] ブラビア®](https://www.sony.jp/share5/images/home/products/bravia_biz.jpg)

![[法人向け] デジタルペーパー](https://www.sony.jp/share5/images/home/products/digital-paper.jpg)