LSPX-S1をもっと知る

そのデザインは

「囲炉裏」を再構築するかもしれない──

ソニーの「光」と「音」を

民俗学者・畑中章宏が訊く:

「グラスサウンドスピーカー」

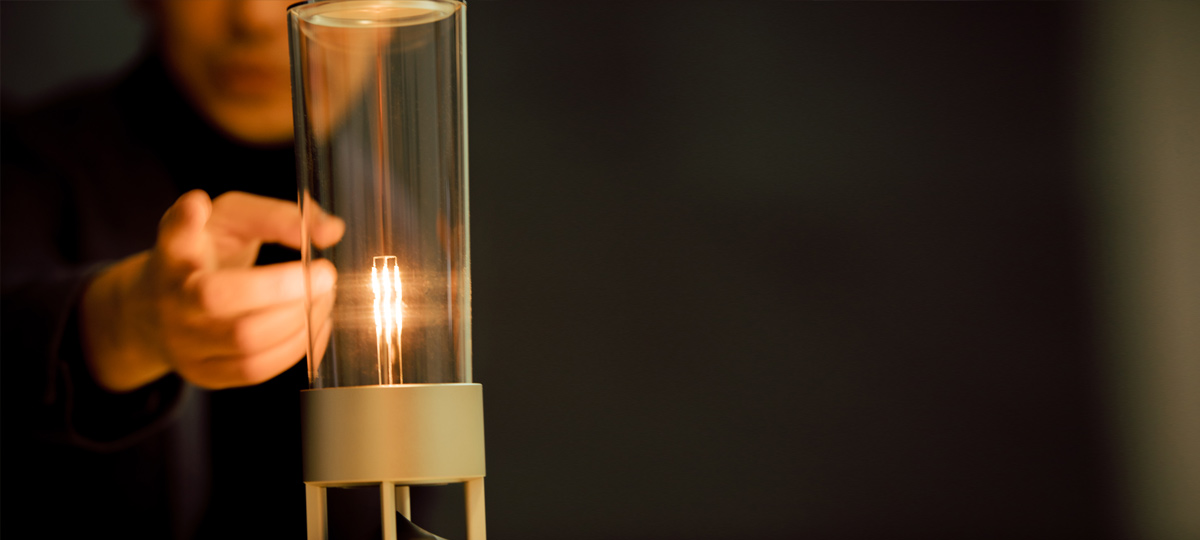

※ソニーが2016年発売した「グラスサウンドスピーカー」。その名の通り透明のガラスの筐体の内部で、LEDがほのかな灯りとなる。

ソニーの「グラスサウンドスピーカー(LSPX-S1)」は、全方位に均一に広がる音の技術だけでなく、人の視線を集め、その心を穏やかにするような、特別なLEDライトが搭載されている。この機能を「囲炉裏の再構築だ」という民俗学者・畑中章宏と、同プロダクトを開発した2人の開発者の鼎談から、いまプロダクトデザインに必要なものがみえてきた。

世相や風俗、流行は、「暮らし」の必要から生まれたのか、それとも、それらが生まれたことによって「暮らし」に必要になったのか──。『WIRED.jp』で『21世紀の民俗学』を連載する民俗学者の畑中章宏は、これを民俗学の永遠のテーマだという。

しかし、いま身の回りを見わたすと、「暮らし」に必要なものはもう十分にあるようにも思われる。

これからの時代、プロダクトのつくり手に求められるのは、どこかにある「必要」を探し出すことと、まだない「必要」を生み出すことの、どちらになるのだろう。ものであふれる現代のクリエイターにとって頭の痛い問題に、ひとつの示唆を与えるのが、ソニーの「グラスサウンドスピーカー」(LSPX-S1)だ。

舞台からウォークマン、そしてサークルへの回帰

照明を落とし、スマートフォンを操作すると、部屋の中心に穏やかで温かい明かりが灯った。各々の顔が赤く照らしだされる。続いて、辺りには女性のヴォーカルが響いた。その息つぎや唇の動きまでが、実態を伴って空間に「ある」かのように再現されている。LSPX-S1は、そんな「光」と「音」を放っていた。

360度均一に広がる音は、その特徴的なフォルムを形成する透明な有機ガラス管の作用によるもの。従来のスピーカーのように筐体の中に隠されたコーンを震わせて音を出すのではなく、有機ガラス管の端面を加振器で「叩く」ことにより、打楽器や弦楽器などと原理的に近いかたちで、多層的に円を描いて音像を浮かび上がらせる。

民俗学者で編集者の畑中章宏。『WIRED』日本版VOL.27には、現代科学と民俗学との接点を考察するテキストを寄稿している。グラスサウンドスピーカーで聴きたい音楽は「G・グールドの室内楽かな」。

民俗学者で編集者の畑中章宏。『WIRED』日本版VOL.27には、現代科学と民俗学との接点を考察するテキストを寄稿している。グラスサウンドスピーカーで聴きたい音楽は「G・グールドの室内楽かな」。

畑中は、このスピーカーと、ある日本文化との類似点を指摘する。それは「囲炉裏」──かつて伝統的な日本の家屋で小さな共同体が囲んだ「火」だ。照明や暖房、調理の機能を主に火が担っていた時代、家族などのコミュニケーションの中心はこの囲炉裏だった。

「民俗学者の柳田国男と、フランスの科学哲学者のガストン・バシュラールは、共通したテーマを扱っています。それが“火”。柳田はその著作『火の昔』、バシュラールは『火の精神分析』に、それぞれ、これまで人類がいかに火を囲んで会話をしたり、歌を歌ったり、音楽を演奏したりしてきたかを記しているのです」(畑中)

一方、これまでのスピーカーというのは、近世以降の「劇場」の再現であったと畑中は指摘する。劇場において、人々は舞台上で演奏される音楽を客席で聴く、という暗黙のルールがある。「この正面性が、LとRにわかれた筐体の前に人を固定するという、従来型のスピーカーの常識につながったのでは」と畑中は言う。

円錐部の上には、中域の音を再生するコーン型スピーカーが備わっている。コーン型スピーカーから流れ出る音楽を円錐部が360度に拡散するしくみだ。

円錐部の上には、中域の音を再生するコーン型スピーカーが備わっている。コーン型スピーカーから流れ出る音楽を円錐部が360度に拡散するしくみだ。

とはいえ、家のような限られたスペースで、完全に劇場が再現できるわけではない。スピーカーのはらんでいた正面性は、「音楽を聴く」という行為を非常にパーソナルなものにした。そのひとつの進化型が、ソニーを代表する製品「ウォークマン」だろう。音楽は「ひとりで聴き、気に入ればソーシャルにシェアするもの」へと変化していく。

したがって、畑中によれば「このような劇場型の音楽の歴史は決して長くない」。人類は先史時代から、何万年も火を輪になって囲み、音楽を奏で、聴いていた。前述の囲炉裏の文化は、それを屋内に持ち込んだ、いわば歴史の証左である。つまり、スピーカーはLSPX-S1により、本来的な楽しみ方に回帰したともいえるのだ。

LSPX-S1がもたらす「音の民主化」

では、LSPX-S1はどうして開発されたのか。探し出したにしろ、生み出したにしろ、そこにはなんの「必要」があるのだろう。開発者であるソニーのアコースティックマネージャー・鈴木伸和と、アートディレクター・塩野大輔は、それぞれエンジニアとデザイナーを代表して、次のように語る。

「もともと、LSPX-S1のルーツは、2008年に発売された『Sountina(サウンティーナ)』。“有機ガラスを使用し、360度均一に音を広げる”というのは、このプロダクトに初搭載された技術です。しかし、サウンティーナは成人男性の背丈ほどのサイズで、価格は100万円以上。残念ながら、多くの人の元に届いたとは言えませんでした」(鈴木)

デザインを担当した塩野大輔(写真左)と鈴木伸和。それぞれ、グラスサウンドスピーカーで聴きたい音として挙げたのは「アンビエントミュージックでしょうか」(塩野)、「意外と、人の声を再現するのにも長けているんです」。

デザインを担当した塩野大輔(写真左)と鈴木伸和。それぞれ、グラスサウンドスピーカーで聴きたい音として挙げたのは「アンビエントミュージックでしょうか」(塩野)、「意外と、人の声を再現するのにも長けているんです」。

「世の中にまったく新しいスピーカーを送り出す」というサウンティーナ開発陣の想いを受け継ぎ、より一般にも受け入れやすい製品化を──そこで、新製品のスピーカーは気鋭のブランド『Life Space UX』から発売されることになった。同ブランドでは、ポータブル超短焦点プロジェクターやLED電球スピーカーがすでに人気を博している。

「『Life Space UX』は居住空間における新しい体験の創出を目標としたコンセプトです。今回は特性上“360度で音を楽しむ”ことが考え方の基本にあったため、どんなスピーカーなら部屋の真ん中に置いても違和感がないか、というところからデザインをスタートしました。そこで行き着いたのが、ワインボトルや花瓶など、テーブルによく置いてあるもののイメージだったのです」(塩野)

サウンティーナをより小型にしながら、音質は改善する。そのため、パーツの材質や見せ方の一つひとつについて、鈴木と塩野は議論を重ねたという。時にはプロフェッショナル同士、意見が割れることもあった。そんなときはエンジニアとデザイナーがそれぞれ譲れない一線を守りながら、折り合いをつけていたそうだ。「本当にケンカばかりでした。固定概念を取り払うために、たまに、エンジニアから来た設計条件をわざと変えて画(スケッチ)を描いてみたり」と、開発当初を振り返って塩野が言えば、「えっ、あれってわざとだったんですか」と鈴木も冗談めかして返事を返す。

これまで、スピーカーは「置く場所を選ぶもの」であり、そもそもオーディオは「高尚な趣味」だった。それが「『Life Space UX』に加わったことで、より人に近くなった」と塩野は言う。「空間に一石を投じる」LSPX-S1により、結果的に、一般的にはなかなか手を出しにくい「スピーカー」が民主化されたともいえるだろう。

失われた「家族」、そして「サークル」の新生

つまり、スピーカーの需要はもともと、飽和していた。そこで新規性を追求したサウンティーナは、しかし「必要」を生み出すには至らなかった。「必要」を生み出すには、やはり「必要」の種というべきヒントを探し出さなければいけないのだろう。そこで、LSPX-S1はもうひとつの価値をもたらすように設計されている。

LSPX-S1のある空間では、人と人との距離感が明らかに変化する。360度均一な音が広がるということは、どうこの新しい「火」を囲んでも、同じ音を聴くことができるということだ。そして、輪になった人びとの視線は自然と「火」に集まる。同じところを見て、同じものを聴く。この体験の共有は、親密度に大きな影響を与えるだろう。

ライン入力のほか、Bluetooth接続で音楽を再生する。専用アプリ(SongPal)を使用すれば、LEDの明るさも細かく調整できる。防水・防塵仕様ではないものの、充電すれば気軽に持ち運べる。

ライン入力のほか、Bluetooth接続で音楽を再生する。専用アプリ(SongPal)を使用すれば、LEDの明るさも細かく調整できる。防水・防塵仕様ではないものの、充電すれば気軽に持ち運べる。

LSPX-S1は、原理が近い弦楽器や打楽器の音や、より複雑に発せられる人間の声の再現性も高い。また、唯一無二の特徴として、「空間と音の融合」がある。鈴木は「たとえば海の近くで好きな曲を流せば、透明な有機ガラス越しにみえる風景に音が溶け込み、その瞬間しか聴けない音になる」という。これらの試みは、共有する体験の精度をより高めるはずだ。 「人類の歴史を振り返ると、火を囲むのは主に家族やそれに類する共同体だった。しかし、持ち運びのできる“火”があれば、その“火”をきっかけに新しい共同体が生まれることは十分考えられる。これからは家族のような強い契約関係でなく、人の集合という意味での“サークル”的つながりが社会に増えていくのかもしれません」(畑中)

現代の「火」であるLSPX-S1を囲むサークルが、そのままゆるやかな共同体になれば、あちこちで分断が叫ばれる社会をつなぐ、ひとつのきっかけになるかもしれない。新しい価値を見つけ出すプロセスから生まれたLSPX-S1は、今後のものづくりの方向性を示すという意味で、見逃せないものになるだろう。

![テレビ ブラビア®[個人向け]](https://www.sony.jp/share5/images/home/products/bravia.jpg)

![業務用ディスプレイ・テレビ[法人向け] ブラビア®](https://www.sony.jp/share5/images/home/products/bravia_biz.jpg?v=20180319)

![[法人向け] パーソナルオーディオ](https://www.sony.jp/share5/images/home/products/personal_audio_biz.jpg)

![[法人向け]カメラ](https://www.sony.jp/share5/images/home/products/camera_biz.jpg)

![[法人向け] Xperia™ スマートフォン](https://www.sony.jp/share5/images/home/products/xperia-biz.jpg)

![[法人向け] aibo](https://www.sony.jp/share5/images/home/products/aibo_biz.jpg)

![業務用ディスプレイ・テレビ[法人向け] ブラビア®](https://www.sony.jp/share5/images/home/products/bravia_biz.jpg)

![[法人向け] デジタルペーパー](https://www.sony.jp/share5/images/home/products/digital-paper.jpg)